【掲載日】2021/03/19 【最終更新日】2022/10/07

こっそり忍び寄る怖~い病気、肝硬変とは?

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1. 本コラムに掲載されている情報は、記事により薬剤師や医師など医療・健康管理に関する専門資格を有する方による執筆または一部監修を入れ評価検証を行った上で掲載しております。掲載内容については掲載時点での情報をもとに可能な限り正確を期すよう、当社自身でも慎重に確認を行っておりますが、記事によっては執筆者本人の見解を含むものもあり、正確性や最新性あるいは具体的な成果を保証するものではありません。あくまでも読者の皆さまご自身の判断と責任において参考としてご利用ください。また、掲載後の状況変化等により予告なく記事の修正・更新・削除を行う場合があります。

2. 本コラムにおける一般用医薬品に関する情報は、読者や消費者の皆さまが適切な商品選択を行えるよう支援することを目的に作成しているものです。また、当該コラムの主な眼目は「商品」ではなく「成分」にあり、特定商品の広告目的や誘引を企図したものではありません。併せて、特定の医薬品メーカーや販売業者から紹介や販売を目的とした報酬などの対価を受け取っているものでもありません。

3. 本コラムに記載されている商品名やサービス名は、それぞれの提供元または権利者に帰属する商標または登録商標です。

4. 前述の内容に関連して、読者の皆さまに万一何らかの不利益や損害が発生した場合でも、当社はその一切について責任を負いかねます。

5. 本コラムに関する個別のお問合せには一切応じておりませんが事実と異なる誤った記載があった場合はご指摘のご連絡を頂けますと幸いです。

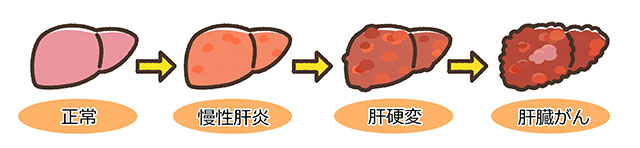

「沈黙の臓器」と言われる肝臓ですが、肝臓疾患は自覚症状がない方が多く気づかないうちに進行していることがあります。肝炎が長期化と共に、肝細胞の破壊と再生を繰り返すことにより段々と進行し肝臓に線維組織が蓄積します。これを肝臓の線維化といい、線維化が進行した状態が肝硬変です。本来は柔らかな肝臓の表面がゴツゴツと硬く小さくなります。

肝臓細胞の数が減少と共に肝臓の機能(アルブミンを含めた胆汁の生成・分泌、アンモニアの解毒、栄養の分解や再合成等)が働かなくなると様々な合併症が起こりえます。

日本では肝臓がんを除いて約47万人の肝疾患を抱える人がおり肝硬変になると肝臓がん、肝性脳症、食道静脈瘤等のリスクが高くなります。固くなった肝臓は元には戻りにくく、肝硬変そのものを治すことが難しい為、早期から原因を検査し定期的にチェックすることが重要です。

肝硬変の症状

代償性と言われる初期段階の状態では全く症状がみられません。

非代償性と言われる肝臓の機能が果たされていない状態まで進むと、下記の症状が出ることがあります。

-

自覚

倦怠感、疲労感、食欲不振、微熱、下肢のこむらがえり、痒み

-

浮腫・腹水

肝臓で血管を濾せず、下腿や腹腔内に血液の成分が溜まってむくみを起こします

-

肝性脳症

アンモニアが肝臓から出されず脳や精神に影響が及ぶ合併症です。興奮状態や鬱状態から始まり、中期には羽ばたき振戦という筋肉の震えや意識障害・異常行動を起こすことがあります。重症化すると昏睡状態となります

-

黄疸

赤血球中のビリルビンという黄色い色素が肝臓で処理できず過多となり、皮膚や白目部分が黄色くなります

-

食道胃静脈瘤

肝臓で血管を濾せずに食道を通ることで圧がかかり、静脈瘤が形成されます。食道・胃静静脈瘤の破裂による死亡は肝不全、肝がんに続き、肝硬変の三大死亡原因と言われております

-

特発性細菌性腹膜炎

腹水から菌血症となり、腹腔中で細菌が増殖する

肝硬変の原因

肝炎が慢性化の原因は様々ですが主に5つに分けられます。いきなり症状が出るわけではなく肝炎の進行から肝硬変になり得る為、無症状のまま進行に気が付かない場合もあります。

-

B型肝炎

(HBV)B型肝炎ウイルスの感染により肝炎となり慢性化した場合

-

C型肝炎

(HCV)C型肝炎ウイルスの感染により肝炎となり慢性化した場合

-

アルコール、非アルコール性脂肪性肝炎

飲酒による脂肪肝、内臓肥満やストレス等による脂肪肝が原因で肝炎となり慢性化した場合

-

自己免疫性肝炎

女性に多く自己免疫機能が低下することで肝細胞を攻撃し、肝炎が慢性化した場合

-

代謝性肝炎

細胞に成分が付着することで肝臓にダメージを受け肝炎を引き起こし慢性化した場合 (ヘモクロマト−シス(遺伝性の鉄過剰症)やウイルソン病(遺伝性の銅代謝異常症)などが挙げられます。

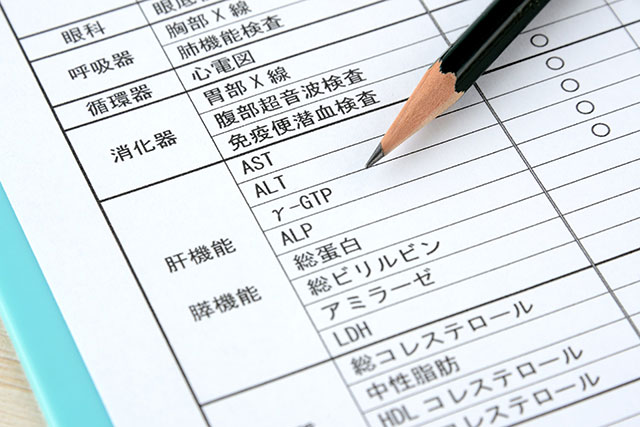

肝硬変の検査

主に血液検査を行いますが断定するには複数の検査にて判断されます。

-

問診

肝炎や肥満、糖尿病、飲酒習慣などからリスクが無いか確認します。

-

理化学的所見

肝炎ウイルスの抗原・抗体の検出する血清学的検査です。

主な検査項目

- AST(GOT)/ALT(GPT)

- 肝細胞が破壊されていないか確認する指標。基準値はAST 7~38 IU/L、ALT 4~44 IU/Lです。

- γ‐GTP

- 男性:80 IU/L以下 女性:30 IU/L以下

- アルブミン(Alb)

- 蛋白質が肝臓で生成されているか確認する指標。 血中濃度3.5 g/dL以下になる方は注意です。

- ビリルビン(Bil)

- 胆汁に排泄が出来ているか、肝臓に運ばれる前後の数値を確認する指標。0.3~1.2mg/dLが基準値です。

-

凝固検査

プロトロンビンの減少はアルブミンの異常よりも早期段階にみられる為、血液が固まる時間を測定します

-

腹部超音波検査/ CT/MRI

肝臓の形に萎縮や変形が見られないか、腹水が無いか確認します

-

内視鏡検査

食道胃静脈瘤が無いか確認します

-

フィブロスキャン

肝臓の硬さを傷つけずに測定します

-

肝生検

肝臓組織を採取し金属含有量から代謝性肝炎の影響が無いか、繊維化していないかを確認します

肝硬変の治療法

肝硬変を元に戻すことは非常に難しい為、現状の繊維化を抑制する治療が必要です。

一般的には肝炎の原因となった薬物治療が主体となります。

また長期的に向きあう疾患の為、食生活や体調の管理も肝硬変の進行を防ぐ重要な手段となります。

-

薬物治療

ウイルス性肝炎薬やステロイド薬、利尿薬等

-

支持療法

ビタミンなどの栄養療法や運動療法

-

食事療法

アルコールの量を減らす、ビタミンやタンパク質を含めバランスの良い食事をとる

-

運動療法

適度な運動を心がけ、筋肉をつけることで肥満にならない様にする。※進んだ肝硬変の状態の方は安静が必要です

-

肝移植

肝臓の硬さを傷つけずに測定します

-

肝生検

肝硬変となった肝臓を摘出し、健康な状態の肝臓を移植します。

参考元一覧

著者情報

JCVN編集部

JCVNでは、病気やからだに関する様々な知識をコラムとして掲載しております。

また、ご覧いただく皆さまへ分かりやすくお伝えできるコンテンツをお届け致します。

肝硬変の基礎知識一覧

- こっそり忍び寄る怖~い病気、肝硬変とは?

人気の記事

治験ボランティア登録はこちら

その他の病気の基礎知識を見る

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- PMS(月経前症候群)

- あせも

- アトピー性皮膚炎

- アルツハイマー型認知症

- アレルギー

- インフルエンザ

- ウイルス

- おたふく風邪

- がん

- クラミジア

- コレステロール

- しびれ

- シミ

- とびひ

- ドライアイ

- ニキビ

- ノロウイルス

- はしか

- メタボリックシンドローム

- めまい

- リウマチ

- 不妊症

- 体重減少

- 便秘

- 前立腺肥大症

- 副鼻腔炎

- 口内炎

- 咳

- 喉の渇き

- 夏バテ

- 子宮内膜症

- 子宮外妊娠

- 子宮筋腫

- 帯状疱疹

- 心筋梗塞

- 手足口病

- 新型コロナウィルス

- 更年期障害

- 気管支喘息

- 水疱瘡

- 水虫

- 治験とは

- 熱中症

- 物忘れ

- 生活習慣病

- 疲労

- 痛風

- 糖尿病

- 耳鳴り

- 肝硬変

- 脂肪肝

- 脂質異常症(高脂血症)

- 逆流性食道炎

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)

- 関節痛

- 難聴

- 頭痛

- 頻尿

- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)

- 高中性脂肪血症

- 高尿酸血症(痛風)

- 高血圧

- 鬱病(うつ病)

こちらもよく読まれています

- 治験とは(意味やメリット・臨床試験との違い等)

- 治験の安全性 とリスク(副作用や死亡事例)

- 治験(臨床試験)参加までの流れ

- 治験モニター・ボランティアの体験談

- 病気の基礎知識

- 病気のQA

- 自己診断・健康診断

- 水虫に効く治療薬とは?おすすめの市販薬を紹介!

- 糖尿病によるめまいとは?低血糖の症状から対処法まで解説

- 逆流性食道炎の治療薬を紹介-選び方、飲む際の注意点も解説

- 糖尿病による頭痛とは?血糖値による原因から治療方法まで解説

- 骨粗鬆症(骨粗しょう症)の症状-原因や特長についても解説

- 骨粗鬆症の薬の分類と副作用を紹介!

- 頭痛薬のおすすめ5選!薬が効かないときの対応についても解説

- あせもにおすすめの薬を紹介!受診はした方が良い?予防はできる?

- 高齢者がRSウイルスに感染すると重症化する?症状や治療法、予防法について解説

- RSウイルスの対処法とは?症状から咳がひどい場合の対処法まで解説

- 便秘薬の種類・選び方を解説!おすすめ市販薬も紹介

- 口内炎におすすめの薬をトラブル別に紹介!【2024年最新版】

- 痩せる薬の種類を紹介!クリニックで処方されるダイエット薬の特徴を解説

- 治験のバイトとは?メリット・デメリットや注意点、報酬について解説