【掲載日】2016/07/29 【最終更新日】2022/02/03

脂質異常症と高脂血症との違いとは?放置するリスクや治療中の注意点を解説

当コラムの掲載記事に関するご注意点

1. 本コラムに掲載されている情報は、記事により薬剤師や医師など医療・健康管理に関する専門資格を有する方による執筆または一部監修を入れ評価検証を行った上で掲載しております。掲載内容については掲載時点での情報をもとに可能な限り正確を期すよう、当社自身でも慎重に確認を行っておりますが、記事によっては執筆者本人の見解を含むものもあり、正確性や最新性あるいは具体的な成果を保証するものではありません。あくまでも読者の皆さまご自身の判断と責任において参考としてご利用ください。また、掲載後の状況変化等により予告なく記事の修正・更新・削除を行う場合があります。

2. 本コラムにおける一般用医薬品に関する情報は、読者や消費者の皆さまが適切な商品選択を行えるよう支援することを目的に作成しているものです。また、当該コラムの主な眼目は「商品」ではなく「成分」にあり、特定商品の広告目的や誘引を企図したものではありません。併せて、特定の医薬品メーカーや販売業者から紹介や販売を目的とした報酬などの対価を受け取っているものでもありません。

3. 本コラムに記載されている商品名やサービス名は、それぞれの提供元または権利者に帰属する商標または登録商標です。

4. 前述の内容に関連して、読者の皆さまに万一何らかの不利益や損害が発生した場合でも、当社はその一切について責任を負いかねます。

5. 本コラムに関する個別のお問合せには一切応じておりませんが事実と異なる誤った記載があった場合はご指摘のご連絡を頂けますと幸いです。

-

監修者

伊藤メディカルクリニック / 内科・皮膚科医

伊藤幹彦医師

脂質異常症とは?

人体にとって、脂質、糖質、タンパク質は三大栄養素と呼ばれています。

生きるうえで必要不可欠とされる栄養素の1つである脂質を過剰に摂りすぎた結果、健康を害する症状が脂質異常症です。

脂質異常症とは、体の中で脂質がうまく処理されなくなったり、食事から得る脂質が多すぎたりすることで血中脂質が基準値から外れ、脂質代謝に異常をきたした状態です。

食事など外部から摂取した栄養素を体内でエネルギーなどに変化させる働きを代謝と呼びます。食べ物に含まれる脂質は、体内でホルモンの材料や、細胞膜の形成、エネルギー源へと変化します。これが脂質の代謝です。しかし、LDLやHDLといったコレステロールや中性脂肪が基準値より逸脱した状態が継続すると、血中の中に脂質が停留してしまい、動脈硬化などの血管への悪影響をもたらします。

脂質異常症と高脂血症の違いは?

脂質異常症と高脂血症の特徴

大まかな分類としては、「脂質異常症」という疾患のくくりの中に「高脂血症」と呼ばれる症状があります。

「高脂血症」とは、LDLコレステロールが140mg/dL以上、中性脂肪が150mg/dL以上のいずれか、または両方に該当する状態を指します。かつては総コレステロールの数値が基準より高い場合も高脂血症と呼んでいましたが、この場合はHDLコレステロールが低く、「高脂血症」と呼ぶのは合理的ではないとの事で判断基準が変更されました。

その結果、2007年から「高脂血症」「低HDLコレステロール血症」のどちらか1つでも該当する場合、脂質代謝に異常が生じているという意味合いにより、「脂質異常症」という名称になりました。

脂質異常症を放置しておくリスク

脂質異常症が身体に与える影響

脂質異常症になると、体内のコレステロールの比率が崩れ、血管内に余分なコレステロールが蓄積されていきます。特にLDLコレステロールは、全身にコレステロールを供給する役割を担っているため、LDLコレステロールが増えると全身のコレステロールが増えてしまい、血管に悪影響をもたらし動脈硬化などの心血管疾患をはじめとする病気を引き起こすため、「悪玉コレステロール」と呼ばれます。

LDLコレステロールは血管の壁のなかに入り込む性質があるため、増えすぎてしまうと血管の壁のなかに続々と侵入し、「プラーク」と呼ばれるこぶ状の隆起が血管内に生じます。

プラークが成長すると血管の内壁が隆起により圧迫され、血管内が狭くなります。狭くなった部分に血流が流れると、ホースの口をすぼめると水の勢いが増すのと同様に血流の勢いが強まるため、血圧が上がります。血圧が上がると血管に強い圧力が加わるので、柔軟な血管が硬くなり動脈硬化へと進行していきます。

プラークが成長し続けると血管壁にできたプラークを包む膜が破けてしまい、裂け目を中心に血栓が形成されます。血栓により血管内が塞がれてしまうと血流が滞ってしまい、脳梗塞や心筋梗塞といった命に関わる合併症を引き起こします。

脂質異常症が引き起こす病気

脂質異常症は、それ自体に自覚症状もなく放置されがちですが、上記のように血管内に影響を与えることで確実に動脈硬化を進行させ、合併症のリスクを高めます。

また、合併症は主に細い血管が集結する臓器や、血流の多い箇所に関連します。

◆合併症 一例

- 脳の病気:脳梗塞、脳出血

- 心臓の病気:心筋梗塞、狭心症

- 腎臓の病気:腎硬化症、腎不全

- 血管の病気:大動脈瘤破裂、閉塞性動脈硬化症、頸動脈狭窄症

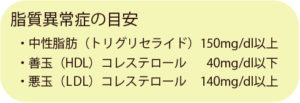

脂質異常症の診断基準について

脂質異常症と診断される基準値は、日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版」により、以下の通りガイドラインで決められています。

- LDLコレステロール(悪玉) 140mg/dL 以上

- HDLコレステロール(善玉) 40mg/dL 未満

- トリグリセライド(中性脂肪) 150mg/dL 以上

LDLコレステロールは全身にコレステロールを供給する役割を担っていますが、増え過ぎてしまうと動脈硬化などの病気を引き起こします。

HDLコレステロールは全身の余分なコレステロールを肝臓に戻す役割を担っていますが、減りすぎてしまうと余分なコレステロールが血管内に滞留してしまいます。

中性脂肪はエネルギー源として重要ですが、摂りすぎると皮下脂肪へと変化します。

また、これらの脂質が異常値の場合は、以下のように分類されます。

- LDL-コレステロールが多いタイプ:高LDLコレステロール血症

- HDL-コレステロールが少ないタイプ:低HDLコレステロール血症

- 中性脂肪が多いタイプ:高中性脂肪血症

家族性高コレステロール血症の診断基準について

家族性高コレステロール血症(FH)とは、LDL受容体の遺伝子やこれを働かせる信号を送る遺伝子に異常があり、血液中のLDLコレステロールが細胞に取り込まれないで、血液の中に溜まってしまう遺伝性の病気です。

ヒトの遺伝子は、父親由来、母親由来の遺伝子がそれぞれセットになっていますが、FHでは、LDL受容体の遺伝子の両方(父親・母親由来の両方)に異常がある場合を「ホモ接合体」、父親または母親由来の遺伝子のいずれか一方のみに異常が認められる場合を「ヘテロ接合体」と分類されます。ホモ接合体は100万人に1人以上、ヘテロ接合体は500人に1人以上頻度で発症し、症状はホモ接合体の方が重いとされています。

◆FHヘテロ接合体の診断基準(15歳以上)

以下の全てに該当する場合に、FHヘテロ接合体と診断されます。

- 高コレステロール血症:未治療時のLDL-C値≧180 mg/dL

- 腱黄色腫(手背、肘、膝などの腱黄色腫あるいはアキレス腱肥厚)あるいは皮膚結節性黄色腫が認められる

- 二親等以内の血族に家族性高コレステロール血症または早発性冠動脈疾患の方がいる

◆FHヘテロ接合体の診断基準(15歳未満)

以下の全てに該当する場合に、FHヘテロ接合体と診断されます。

- 高コレステロール血症:未治療時のLDL-C値≧140 mg/dL

※総コレステロール値≧220mg/dLの場合はLDL-C値を測定する。 - 腱黄色腫(手背、肘、膝などの腱黄色腫あるいはアキレス腱肥厚)あるいは皮膚結節性黄色腫が認められる

- 二親等以内の血族に家族性高コレステロール血症または早発性冠動脈疾患の方がいる

◆FHホモ接合体の診断基準

以下の全てに該当する場合に、FHホモ接合体と診断されます。

- 総コレステロール値が≧600mg/dL

- 黄色腫と動脈硬化性疾患が小児期から認められる

- 両親が家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体である

※備考

黄色腫:アキレス腱、ヒジ、ヒザ、お尻などの皮膚にできた、コレステロールの沈着による脂肪腫

アキレス腱肥厚:アキレス腱が隆起し、足首からかかとにかけて段差があるような状態

早発性冠動脈疾患:男性では55歳未満、女性では65歳未満で発症した冠動脈疾患

脂質異常症の治療方法

脂質異常症の治療は、体内の余分な脂質を減少させ、動脈硬化を進めないようにすることが最大の目的です。

脂質異常症は基本的に生活習慣の乱れから発症する疾患なので、まずは食事や運動を含んだライフスタイルの改善から取り組みます。

主な改善策として、以下が挙げられます。

- 禁煙する

- 食生活を見直す

- 運動量を見直す

- 適正体重に近づけると同時に内臓脂肪を減らす

特に血管の収縮を促す喫煙や暴飲暴食など、動脈硬化の代表的な原因となるリスクを避けることから始めることが効果的です。

また、これらの生活習慣の改善の結果、効果が著しい場合やFHなどの症状が重い場合には、薬剤による治療を適用します

脂質異常症の治療中に注意すること

脂質異常症の治療方法として食事療法が挙げられますが、食事療法と聞くと第一に思い浮かべるのが「摂取量の制限」かと思われます。特に脂質異常症に対する食事療法では、余分な脂質を摂らないように油分を含む食事を避ければ良いと思いがちですが、それは誤りです。

脂質を構成する主要な要素に「脂肪酸」がありますが、脂肪酸を細かく分類することで、脂質にも良し悪しがあることが分かります。

肉の脂身や、乳製品、加工油脂に含まれる飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、一般的な食事メニュー含まれているため摂取しやすい反面、体内のLDLコレステロールを増やす効果があるので、食事療法の際には避けるようにしましょう。

対して、魚肉や植物油などに含まれる不飽和脂肪酸は、LDLコレステロールを下げる効果があるので、食事療法の際には積極的に摂るべきです。

また、以下の食事の工夫を取り入れることで、食事療法が格段に効果的になります。

- 糖質(砂糖、果物、ジュースなど)の摂取を減らす

- 総コレステロール量を減らす:一日200mg以下にする

- 食物繊維(野菜、キノコ、海藻、玄米など)の摂取を増やす

まとめ

脂質異常症は脂質の過剰摂取が主な要因なので、食事の仕方を変えるだけでもとても効果があります。

血液検査などで自身のLDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の3項目の数値をよく理解し、基準値を見極めてしっかりコントロールすることを心がけてください。

監修者

心臓血管外科を専門とし、高血圧や糖尿病、AGAなど幅広く対応が可能。

皆様の健康を生涯にわたってお守りする良きパートナーとして、わかりやすく、丁寧な診察に努めている。

専門

日本外科学会認定外科専門医/日本循環器学会認定循環器専門医

所属医療機関

伊藤メディカルクリニック

認定資格

日本医師会認定産業医

経歴

東京医科大学卒業

東京医科大学 第2外科(心臓血管外科)入局

東京医科大学霞ヶ浦病院 循環器外科助手(現 東京医科大学茨城医療センター)

東京医科大学八王子医療センター 心臓血管外科などを経歴

東京医科大学第2外科助手

新潟こばり病院(現 新潟医療センター 心臓血管外科)

東京警察病院外科 医長を経歴(血管外科責任者)

著者情報

JCVN編集部

JCVNでは、病気やからだに関する様々な知識をコラムとして掲載しております。

また、ご覧いただく皆さまへ分かりやすくお伝えできるコンテンツをお届け致します。

脂質異常症(高脂血症)の基礎知識一覧

- おすすめのダイエットサプリ15選!効果や選び方、飲む際の注意点も解説

- 脂質異常症って?

- 脂質異常症と高脂血症との違いとは?放置するリスクや治療中の注意点を解説

- 脂質異常症って痛い?

- 日本人の1/3の死因が「動脈硬化」

- 悪玉(LDL)コレステロールが悪い…病院に行くべき?脂質異常症を解説!

人気の記事

治験ボランティア登録はこちら

その他の病気の基礎知識を見る

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- PMS(月経前症候群)

- あせも

- アトピー性皮膚炎

- アルツハイマー型認知症

- アレルギー

- インフルエンザ

- ウイルス

- おたふく風邪

- がん

- クラミジア

- コレステロール

- しびれ

- とびひ

- ドライアイ

- ニキビ

- ノロウイルス

- はしか

- メタボリックシンドローム

- めまい

- リウマチ

- 不妊症

- 体重減少

- 便秘

- 前立腺肥大症

- 副鼻腔炎

- 口内炎

- 咳

- 喉の渇き

- 夏バテ

- 子宮内膜症

- 子宮外妊娠

- 子宮筋腫

- 帯状疱疹

- 心筋梗塞

- 手足口病

- 新型コロナウィルス

- 更年期障害

- 気管支喘息

- 水疱瘡

- 水虫

- 治験とは

- 熱中症

- 物忘れ

- 生活習慣病

- 疲労

- 痛風

- 糖尿病

- 耳鳴り

- 肝硬変

- 脂肪肝

- 脂質異常症(高脂血症)

- 逆流性食道炎

- 過敏性腸症候群(IBS)

- 過活動膀胱(頻尿・尿漏れ)

- 関節痛

- 難聴

- 頭痛

- 頻尿

- 骨粗しょう症(骨粗鬆症)

- 高中性脂肪血症

- 高尿酸血症(痛風)

- 高血圧

- 鬱病(うつ病)

こちらもよく読まれています

- 治験とは(意味やメリット・臨床試験との違い等)

- 治験の安全性 とリスク(副作用や死亡事例)

- 治験(臨床試験)参加までの流れ

- 治験モニター・ボランティアの体験談

- 病気の基礎知識

- 病気のQA

- 自己診断・健康診断

- 水虫に効く治療薬とは?おすすめの市販薬を紹介!

- 糖尿病によるめまいとは?低血糖の症状から対処法まで解説

- 逆流性食道炎の治療薬を紹介-選び方、飲む際の注意点も解説

- 糖尿病による頭痛とは?血糖値による原因から治療方法まで解説

- 骨粗鬆症(骨粗しょう症)の症状-原因や特長についても解説

- 骨粗鬆症の薬の分類と副作用を紹介!

- 頭痛薬のおすすめ5選!薬が効かないときの対応についても解説

- あせもにおすすめの薬を紹介!受診はした方が良い?予防はできる?

- 高齢者がRSウイルスに感染すると重症化する?症状や治療法、予防法について解説

- RSウイルスの対処法とは?症状から咳がひどい場合の対処法まで解説

- 便秘薬の種類・選び方を解説!おすすめ市販薬も紹介

- 口内炎におすすめの薬をトラブル別に紹介!【2024年最新版】

- 痩せる薬の種類を紹介!クリニックで処方されるダイエット薬の特徴を解説

- 治験のバイトとは?メリット・デメリットや注意点、報酬について解説